スロベニアの写真家ボヤン・ラドヴィッチ-写真プロジェクト「ジャパントゥデイ」に参加して-

July 4th, 2012 Published in インタビュー

欧州文化首都という制度がある。

この「欧州文化首都」には、毎年、ヨーロッパ域内の都市が指定され、一年間に渡って多彩な文化的なイベントが開催される。日本からもアーティストやパフォーマー、ミュージシャンなどが参加をし、イベントを盛り上げる。ヨーロッパ域内の都市が、オリンピックの招聘の仕組みのように指定され、スポーツの代わりに文化の祭典を実施されていると言えばイメージ頂けるだろうか。この制度は1985年のギリシアのアテネから始まり、2012年の今年はポルトガルのギマランイス、スロベニアのマリボルが選ばれている。

この欧州文化首都と日本を文化で繋げる活動を積極的に行っているのがEU・ジャパンフェスト日本委員会だ。その活動の一つに1999年から続く「日本に向けられたヨーロッパ人の眼/ジャパントゥデイ」という写真プロジェクトがある。欧州文化首都に選出された国または都市から新鋭の写真家を選出し、指定された国内一地域(毎年異なる一都道府県が選ばれている)に招聘。一定の滞在期間でその地の撮影をしてもらう。日本人ではない彼らの目を通してその日常的な風景を切り取り、記録として残す一方で、その首都で、展覧会を実施する。「ジャパントゥデイ」というプロジェクト名が象徴するように、作品の発表、展示を通じて、日本の現在(いま)を伝えるという非常に有意義な試みだ。カタログもその成果として制作される。このプロジェクト参加のためにスロベニアから来日し、富山県氷見市に滞在し、撮影を終えたばかりのボヤン・ラドヴィッチ氏に話を聞いた。

______________________________________________

このプロジェクトに参加した経緯を教えてください。

2003年の欧州文化首都だったオーストリア・グラーツに、カメラオーストリアというギャラリーがあります。

その年、このギャラリーでは、日本人写真家を特集した展覧会《Positions in Japanese photography》とシンポジウムが開催されました。この展示とシンポジウムが、日本に強い興味を持つきっかけとなりました。当時、このギャラリーの中心的な役割を担っていたのがキュレーターのChristine Frisinghelli氏ですが、このFrisinghelli氏から、昨年、この「日本に向けられたヨーロッパ人の眼/ジャパントゥデイ」プロジェクへの参加者の候補を推薦してほしいと連絡がありました。そのきっかけで、インディペンデント・キュレーターでこのプロジェクトのアーティスティックディレクターである菊田樹子さんを紹介され、彼女に早速ポートフォリオを送りました。ほかの候補もいましたが、私が選出され、今年の一月末にこのプロジェクト参加への正式なオファーをもらい、来日することが出来ました。

滞在を通じて制作する作品は、菊田さんからも言われていましたが、観光写真のような単純に美しいものにするつもりはありませんでした。コンセプトあるものにしたいと思い、滞在先の富山県氷見市のリサーチを始めました。「富山」を検索して一番始めに出てきた画像が数メートルの雪の間を走るバスの写真で、なんだここは?!と本当に驚きました。そうするうちに、一つの情報をみつけました。氷見市で毎年開催されている「まるまげ祭り」です。地域の伝統的なお祭りです。この祭りに参加する女性たち全員のポートレイトを撮影しようと思いました。

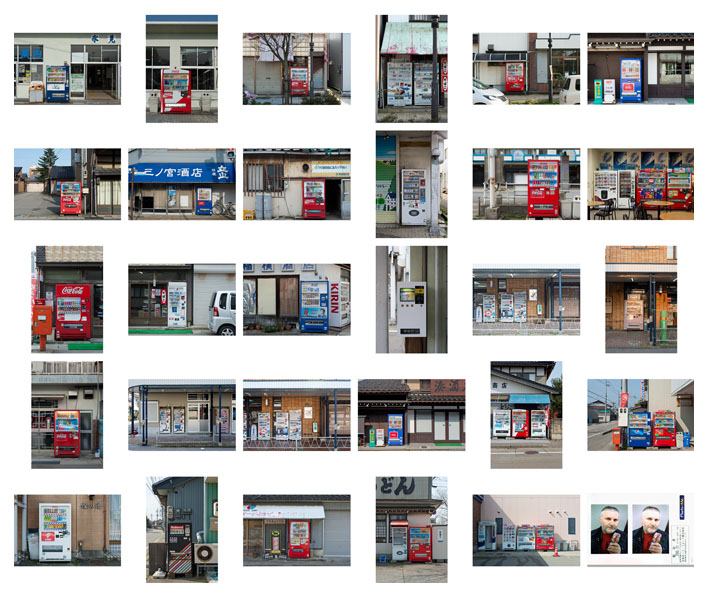

実際に氷見市には、午後2時に駅に到着して、ホテルまで10分ほど歩いたんですが、駅からホテルまで本当に人っ子一人いない、まるで廃墟の町みたいで、正直ショックを受けました。通常私は人を観察しながら、コンセプトを決めることが多いので、今回は、何をコンセプトにしようかと悩みながら、2日、3日かけて自分なりのコンセプトを探しました。そして海の風景、まるまげ祭り、自動販売機というモチーフを見つけました。

氷見市は非常に小さい町で人口も少ないのですが、その人口に釣り合わないぐらいに、自動販売機があることに気が付きました。機械だらけのような印象です。そこで、もう一つのモチーフとして自動販売機を選びました。

まるまげ祭りでは、祭りに参加する40人全てのポートレイトを撮影しました。ポートレイトをとる時間は20分しかなかったんですよ。その短時間の間に40人を撮影しました。天気も悪くて、なかなか苦労しましたが、いずれにせよたくさんポートレイトをとれました。このポートレイトを、編集し、着物をきた女性たちをウォーホールの作品のように仕上げたいと思っています。

視覚的に印象的でインパクトある編集を加えるのですね?

日本に対する私の印象を表現したいと思っています。自分が日本をどう考えたか、感じたか、どう観察したかを写真を通じて表現したいと思っています。自分の中で、日本のイメージは単純さ、簡潔さでした。代表的なものが「俳句」です。非常に単純でかつ明確な表現です。ですが、実際に東京に来てみて、町を歩いてみるとたくさんの広告と強烈な色彩が混然となってあふれていることが分かりました。それまでの自分のイメージとかけ離れていて信じられませんでした。こういった印象のギャップから、日本の伝統と、色彩のコントラストを作りたいと思います。

氷見市での滞在はどうでしたか?

滞在を通じて日本人に関していろいろ学ぶことができましたように感じています。日本人は相手の話をよく聞きますよね。相手を尊重しているということです。自分がヨーロッパで話をするときは自分自分と主張が強いのですが、日本人は違います。感動しました。

そして、氷見は外国人が一人もいない町でしたので、地域の方が一度で自分を覚えてくれて、多くの友人ができました。氷見を去る日が近づいてくると送別会を開いてくれて、そして最終日には駅まで見送ってくれました。また是非、氷見を訪ねて地域の方々に再会したいと思っています。

「日本に向けられたヨーロッパ人の眼/ジャパントゥデイ」をどう思いますか?

非常に有意義なプロジェクトだと思います。海外から招聘して写真をとらせるということを、長期的に続けることに意味があると思います。

ご自身のことについてお聞きします。スロベニアの写真シーンをリードしてきたと経歴に記載されています。実際にはどのようなことをされてきたのでしょうか?

1980年台の初頭からスロベニアの写真界で活動を始めました。イギリスで写真を学んだ後、自分たちの写真を広めようとしました(その頃はユーゴスラビア)。学校の近くのギャラリーに作品をもちこみ、展覧会が開催されることになりました。この展覧会がオーストリアに巡回をし、冒頭のカメラオーストリアを知りました。

イギリスから戻ってからは、ギャラリーを始めました。当時はユーゴスラビア唯一のギャラリーだったはずです。そのころから国際的な展覧会やシンポジウムを開催しました。カメラオーストリアからはどういった事業をどのように開催するのかを学びました。その後、非営利団体House of photographyを立ち上げ、自分がディレクターになって、シンポジウムやキュレーターを迎えての展覧会を開催したりもしました。本も出版しました。

芸術家と写真家の境界は非常に曖昧ですよね?

そうですね、個々の哲学感によって変わると思います。作品を通じて捉えるときには2つのポイントがあると思います。ひとつは作品そのものですが、もうひとつはコンセプトですね。

私は今回、初めての場所に招聘され、写真を通じてヨーロッパ人の視点を感じさせることを期待されています。ですから、自分の視点と意図されたヨーロッパ人としての視点、そして実際の被写体とに相互作用が必要です。

カメラを誰もが手にし、誰もがいい写真をとれるようになりましたよ。偶然にいい写真が撮れたりします。とても一般的なものになりました。だからこそアイディアが重要だと思っています。写真は、編集して提示する必要があります。一枚の写真では何も表現できないと思うからです。だから私は使っているメディアが正しいのかを考えます。ビデオもインスタレーションでもいいかもしれません。アイディアを表現するメディアがそれで正しいのかということです。だから私はコンセプトが重要だと感じています。私にとって写真は的確なメディアなのです。

フィルムに対するこだわりのようなものはありますか?

私の答えははっきりしています。気にしません。アナログかデジタルかはコンセプトによるのであり、自分にとっての問題ではありません。どちらでも大きな問題ではないのです。もちろんこの答えを導くために、たくさん考えましたよ。アナログなのかデジタルなのか。そもそもスロベニアでフィルムを入手するのは大変です。フィルムを使用しても最後にはデジタルプリントになるようになりましたよね。わたしたちにはたくさんの選択肢の中で何を選択するのかが重要だと思っています。

__________________________________

ヨーロッパの写真家が捉える日本の風景。昨年度のカタログをみると、日本人が見慣れすぎてしまったかに見える風景が異なる空気を持って切り取られている。まだ撮影された写真は公開されていないものの、富山で撮影を終えたばかりのボヤン・ラドヴィッチ氏へのインタビューでその違いが生まれる理由の手掛かりが見つかればと思っていた。質問に対する氏の回答から、その違いは、被写体に対峙する作家の個性だけでなく、その写真そのものをどうとらえているのかという作家に纏わる歴史観や環境、状況が取り込まれているからなのだろうと感じられた。

このプロジェクトのために写真家は、限られた期間に個性やコンセプトを貫きながらの撮影、編集、発表をするという作業が迫られる。さぞや大変な作業であろうと推測するが、それでもこのプロジェクトが続いているのは、このプロジェクトに関わる人々そして鑑賞者に成果である写真が魅力的であり、間違いなく人と、歴史と、文化と様々なかけ橋となって機能しているからであろう。

このインタビューを準備しているうちにまるまげ祭りを取材した写真集がウェブ上に公開された。

http://portfolio-now.com/BOJAN_RADOVIC/Marumage/index.html#/1/

これから富山で撮影された写真が欧州文化首都であるポルトガルのギマランイス、スロベニアのマリボルで公開されることになる。

ボヤン・ラドヴィッチの目にうつった富山県氷見市が、今度はヨーロッパの人々の目にどのように映るのだろうか?

楽しみである。

1960 年、ノヴォ・メスト(スロベニア)生まれ、同地在住。WGIHE(現 Swansea Metropolitan University ウェールズ、イギリス) 芸術デザイン学科卒業。写真家として活躍する傍ら、写真ギャラリーの創立やキュレーションにも携わり、スロベニア写真界を牽引し てきた。

ラドヴィックの作品は、既成概念にとらわれない冷静な眼差しと熟考されたコンセプトで、現代社会や芸術に鋭い疑問を投げかけて いる。

取材協力:EU・ジャパンフェスト日本委員会