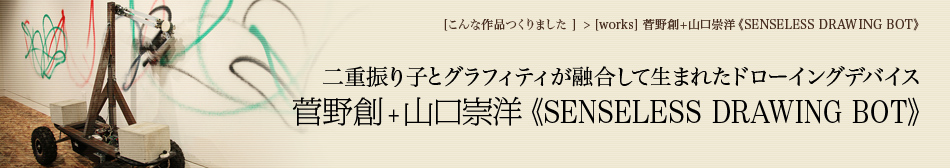

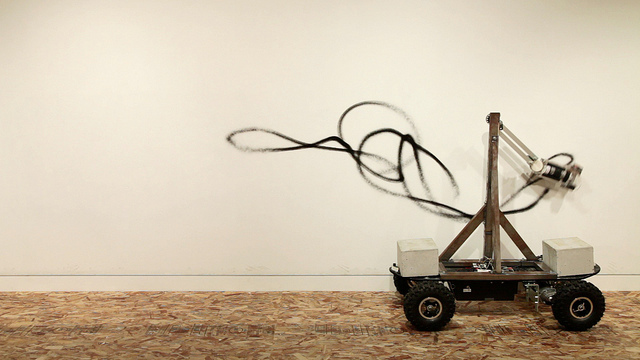

[Works] 菅野創+山口崇洋《SENSELESS DRAWING BOT》

January 6th, 2012 Published in こんな作品つくりました | 1 Comment

昨年末に受賞作が発表された第15回文化庁メディア芸術祭。今回から新しく賞が加わった。新人賞だ。アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの各部門で選ばれるのは、 大賞1作品、優秀賞が4作品、そして新人賞が3作品。アート部門の新人賞には、菅野創さん、山口崇洋さんによる《SENSELESS DRAWING BOT》が選ばれた。

本作で初めて共同制作をした二人は、DEPARTURE で定期的に紹介を続けている学生CGコンテストの受賞者という共通点がある。受賞作品は昨年12月25日に発表されたがその3日前、菅野さんによるテクフォンワークショップ を開催した際、ゲストとして山口さんが参加。二人が揃った機会に、じっくりと新作のことをきいてみた。インタビューの冒頭では山口さんからこんな発言が飛び出した。「昨年のメディア芸術祭で、5重振り子を使った、大賞の《Cycloïd-E》と優秀賞 の《The EyeWriter》 を見た時は、トピックがかぶっていると思って焦りましたね。」 さて、このトピックとは?

山口さん、菅野さんの二人で作品を作ることになった経緯を教えてください。

山口:一年前の冬のMake: Tokyo Meetingの帰りの電車の中で、菅野さんから二重振り子の軌跡が面白いという話を聞いた時に、「すっげーいけるわ。」と思って、すぐさま「それを利用してグラフィティっぽいラインが描けないかな?」って聞いたのがきっかけでした。本格的に制作を開始したのは、震災前後なんですが、構想はすでに一年前には出来あがっていました。

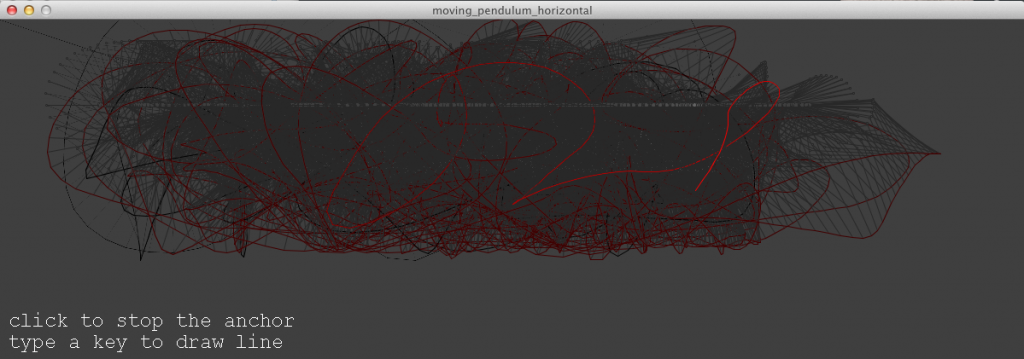

菅野:その言葉を聞いたとき、そういうことを考えるのかとすんなり受け入れられました。お互いにこれまでの作品やプレゼンテーションをみていたので、どういう文脈でどういった要素を使いたいのかということは分かっていたからですね。二重振り子の動きは見ているだけで面白いと思っていました。振り子に振り子がついているという簡単な構造なのにもかかわらず、動きはカオスで、予想が出来ないんです。振り子を手で持ち上げて落とす程度で毎回動きが変わります。そして軌跡は、たまに筆記体の文字に見えるんですよ。コラボレーションがきまってから、しばらくは本当にこのプロジェクトが面白いかどうかを実証す るために、二重振り子にLEDを付けて、光の軌跡を使ってテストをしていました。

菅野:そこから、文字のような線を壁に描くなら振り子の支点が移動する必要があると気付きました。二重振り子の軌跡は、作品や表現によく利用されているので、それらとは差別化をして、そしてもっと表現を面白くするためにも支点を動かし、シミュレーションのためのプログラムなどを作って軌跡を検証しました。それでそれなりの成果を感じて実際に制作を始めることにしました。

山口:その間にバルセロナでのレジデンスの機会があったので、スプレーを噴射するためのデバイスを制作し、《SENSELESS DRWING BOT》のプレバージョンとして展示しました。

山口:菅野さんが振り子、僕がスプレーといった役割分担です。展示に関しては、9月に3331のアキバタマビの展覧会があったのですが、そこでの出展を目指して、菅野さんがアルスエレクトロニカに参加する前までには完成させる目標で頑張りました。

どのように作品形態が決まったのでしょうか?

山口:初めは壁にレールを付けてそのレール上で支点が動くという方法を考えていました。でも壁にインストールしないといけないというのは、もともとの発想がグラフィティから始まっているので、不自由で、嫌なんだよね、と話をして・・・。そして台座を動かすことにしました。

菅野:支点を動かして稼働範囲を広げるための方法として、山口さんが電動スケートボードを用いるというアイデアを提案してきました。そこで、彼がミニ四駆に二重振り子を乗せたプロトタイプを制作し、それがシュルシュルンと快調に動いたので、実際に電動スケートボードを購入し制作に入りました。

山口:振り子の重量を支えて動かす必要があるので、一番強度があって馬力があるものを選びました。購入時の既製品としてのスケートボードは前進とブレーキしかなかったのですが、作品では、前後に進む必要があったため、改造しました。

菅野:作品はスケートボードの部分が動くことで、振り子は振れるようになっています。振り子の動きと逆方向にボードが動くプログラムを書いて実験を繰り返しました。加速度がある程度のところまでいくとスプレーが押され描くことが出来ます。ちなみに僕は《Jamming Gear》を作っていたので、回転を読むということに関しては、それなりに知識、パーツをいろいろ応用して、短時間で対応出来ました。

山口:でも実際の展示直前までなかなか描くことができなくて。。。

菅野:制作期間は自分たちが付きっきりなので、回転させるためには、ちょっと自分の手で動かせば振り子の回転を発生させることが出来たんですが、展示は自分たちがいない状況でも作品として成立ないといけないし、加えて、一定の時間でバランス良く描く必要があります。そういったシミュレーションを全くやっていなかったので、現場での調整が本当に大変でした。初めて描けた時は、すでに展示開始まで24時間を切ってました。

展示最終日近くになると、壁一面がドローイングで埋まってしまってましたね。

山口:それは本意ではないんです。一回だけばーっとかくと綺麗だったり緊張感があったりするんで、それを本当は見てもらいたかったんです。

菅野:当初は毎回、白画面上のドローイングを見せたくて、布に書いては巻きとる装置を考えていました。

山口:ひとしきり素材を揃えて、会場にもっていってインストールして。モーター回してみたら、全然駄目だってことになって。それで相当時間を展示直前に費やしてしまって。

菅野:展覧会開催が迫る中、「ちょっと待って。俺らまだ描けてないよ」って。それで一時間ぐらい悩んで、二人で「布はやめよう!次の展示のときにしよ!」ってことになりました。だから材料はあるんですよね。

二人には明確な役割分野があり、興味が異なるころが分かってきた。冒頭で登場した「トピック」とは、菅野さんが興味をもった「振り子の動き」と山口さんが終始取り上げている「グラフィティ文化」である。山口さんの前作《Urbanized Typeface : Shibuya08-09》の前段階として同じプロセスで制作した作品のコンセプトは、世界一巨大なグラフィティを出現させることだったという。今回の作品のコンセプトを聞くと話はグラフィティ文化に直結する。

山口:グラフィティという行為そのものが主張する行為なので、ライターの主体性や存在を強く意識させることになります。でもその一番重要な主張する主体性を排除して見せたらどうなるんだろうと。そんな興味から作品が生まれました。そもそもグラフィティってある程度リテラシーがある人じゃないと読めないじゃないっすか。可読性がほぼないっていうくらいぐちゃぐちゃに崩された文字が描かれていて、しかも描いているところは普通見えないわけだから、機械がそれらしいものを描いているのも人間が描いているのも、それが読めない人にとっては同じように見えるんじゃないかと。それがほんとにストリートに提示されたらどうみえるんだろうと考えました。

現代アートには、ストリートカルチャーが取り入れられ、作品としてマーケットにも登場するようになりました。昨年もバンクシーによる映画が日本で公開されていましたが、現代のアートシーンを意識して、グラフィティを取りいれたということはあるのでしょうか?

山口:そういう意識はほぼないですね。現代アートとして消費されるようなグラフィティにはあまり興味がないんです。絶対にアートにはならないようなグラフィティのマッチョな思想、イリーガルな行為としてのグラフィティが好きですね。現代アートのように切り取られて売られるようなものにはならないカルチャーというところに興味があります。

菅野さんはグラフィティに興味は?

菅野:グラフィティそれ自体には興味はありませんが、ドローイングロボットはジャンルとして最近確立しつつあり、それには興味があってやってみたい と思っていました。常にデバイスの面白さ、テクノロジーの面白さに興味があります。僕は現象を使うんですよ、いつも。素子がなにかひろっちゃうとか、《Jamming Gear》では歯車の歯数が異なることと音楽を結びつけるとか、二重振り子の動きの面白さとグラフィティを組み合わせるとか。テクノロジー、技術的な部分と組み合わせて面白くかつ道具っぽい作品が好きというか。

でも新しすぎる素材や技術は誰かがやればいいと思っています。割とありふれているけど、そういう風には使ったことはないよね。というような要素を扱うのが好きですね。

今後のまたお二人での活動予定はありますか?

山口:あります。制作に関する技術力とか、ノリとかがかかなり均衡していて、それが本当に作りやすいと感じてます。モチベーションも重要ですよね。

___________________________________

インタビューに対し、実に楽しげに二人で掛け合うように熱心に回答してくれている様が、非常に印象的であった。これからの活動も楽しみである。この 《SENSELESS DRAWING BOT》では、二人の興味と発想が組み合わさりこの作品が生み出されたことが分かった。既存の技術を自分なりの関心から発展させ再利用する菅野さんと、グラフィティという文化に強い思い入れをもつ山口さん。作品コンセプトでは、グラフィティ文化に対する言及が続いたが、ストリートカルチャーに関連する要素を加味して作品を制作するアーティストを、このDEPARTUREでは取りあげている。HAROSHIさん、小畑多丘さんだ。それぞれのアーティストへのインタビューを通じて感じたのは、その文化に対する並外れた愛情である。作品を通じて異なる文化やその断片を提示してみること。その関心自体が作品の魅力となっている。情報過多で何も一人では追いきれなくなってきた時代に、その強い興味を実現可能な範疇で作品に昇華させることが新しい表現の可能性に繋がるように感じられてならない。

この《ENSELESS DRAWING BOT》はアート部門の新人賞作品として2月22日から開催される文化庁メディア芸術祭の受賞作品展で展示される。アート部門としてどのような評価を受け、選出されたのか、そして皆さんにどのように映るか、展示が楽しみである。

___________________________________

1984年生まれ。武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科 卒業。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)メディア表現研究科メディア表現専攻 修了。電子回路やプログラミングを用いて、フィジカルに体験することのできる道具性のある作品を制作している。作品を用いてのライブや、キット化、ワークショップも行っている。

公式サイト http://kannoso.org/

1984年生まれ。神奈川県茅ケ崎市出身。多摩美術大学大学院修了。身体性を伴った文字表現や、公共性などを主なキーワードに、デジタルメディアを基盤とした作品制作をおこなう。GRANDBASE INC.とTYMOTE、2つのデザイン事務所に所属しデザイナーとしても活動している。

公式サイト http://yang02.org/